一、 课程基本信息

课程名称 | 居住区规划设计 |

课程分类 | ○创新创业类 ○思想政治理论课类 ●专业类 ○其他(填写) |

课程性质 | ●必修 ○选修 |

面向专业 | 城乡规划专业 |

开课年级 | 2年级 |

学 时 | 总学时:96 理论课学时:20 实践学时:76 |

学 分 | 6 |

实践基地 | 中工武大设计集团有限公司 |

二、 课程内容简介

本课程为对城市空间进行详细规划设计的实践性教学环节。

通过该课程的学习,使学生能综合运用城市详细规划原理和各专项规划知识,在对城市空间调查与分析的基础上,进行居住区、街道、广场等的详细规划设计;同时能结合自然条件、历史文脉、生态环境等,提出体现现代城市规划理念和技术手段的、有创造性的方案。培养学生运用所学理论知识,结合实际进行正确的城市详细规划设计、独立分析和评判的能力,从而掌握城市详细规划设计的编制程序、内容与设计方法。能运用大数据分析、GIS空间分析等定量分析方法和AIPC、虚拟现实技术等新技术手段进行规划设计。结合课程思政,着力培养学生的社会责任感和奉献精神,培养学生良好职业道德和人文思想素质。

三、 课程建设及应用情况

1. 建设发展历程

本课程是城乡规划专业重要核心课程,是继《城市详细规划原理》课程后,对城市居住空间进行详细规划设计的实践性教学环节。学校从1988年以来就开设本课程,一直持续开展高质量建设和创新教学改革工作。本课程坚持“真题实践”,以武汉城市空间为实践对象,每年选择2-3个地块进行实践,产出效果明显,逐步形成以多个甲级规划院为依托,以教育平台为保障,以高水平成果为产出的“产-学-研”一体化实践教学模式。

图1:部分设计题目选址

2. 课程内容与资源建设及应用情况

1)教材建设。建立了完整的教材体系。我院城乡规划专业已经出版系列教材13本,支撑体系完整。其中依托本课程编著的《城市详细规划设计》、《城市设计理论与方法》是本课程的主要教材。得到兄弟院校的广泛使用,颇具影响力。

2)教学研究。本团队近4年依托本课程完成教学论文6篇,获批武汉大学本科教育质量建设综合改革项目5项。

3)实践成果。本课程深耕武汉城市空间的更新与设计,主要实践成果包括青山、武昌、洪山、汉阳、汉口的17个地块的居住区规划设计,涵盖了新城区规划设计、存量规划与城市更新、历史街区的保护与开发、生活圈规划设计等多个方向,在实践的广度和深度均有大量的成果和产出。

3. 理论教学与社会实践相结合的教学环节范式

教学与社会实践相结合的教学模式助力学生理解理论知识学习的重要性以及在实践环节中的实用性。

1)理论基础与体系建构:本课程理论课程为《城市详细规划原理》,课程系统讲授详细规划的原理与方法,以居住区为例进行剖析,构建理论知识储备。

2)理论与实践结合教学范式:基于武汉大学深厚的社会人文底蕴和技术优势,联合优秀的实践单位,以“真题真做”的方式入手进行学习,学生以规划师的身份参与到规划项目的全过程。将理论知识和具体实践相结合,以专题学习的方式结合设计流程做了7个专题的讲述。实践教学各个阶段邀请行业设计人员参与指导和评图。建立了完整的 “产-学-研”一体化实践教学模式。

3)实践对学生理论知识的反哺:结合学生的兴趣点和方案设计特点,因材施教,鼓励学生引入人文、生态、数字技术等内容,坚持问题导向,针对实践中的专项进行分析研究,补充知识盲点,并引导学生对该专题进行深入研究,增强理论知识的深度。

4、社会实践环节的动手训练内容

1)调研方法训练。采用分组调研的方式进行现状调研工作。带领学生深入现场,通过与当地政府和居民实地访谈、调研问卷;信息收集、大数据采集挖掘等手段,充分理解现状规划条件、关注民生问题和政府需求。

图2:成熟案例考察

图3:多种方式现场调研

2)设计方法训练。坚持问题导向的设计训练方法,即“认知空间—问题提出—解决策略—空间设计—设计解释”的工作流程。综合分析人居环境,提出主要矛盾,确定规划目标,提出解决策略。从“结构、空间、环境”三个层面进行设计。编制要求严谨制图,进行完整阐述。

3)技术使用训练。坚持传统设计技术能力和新技术手段的多层面训练。坚持徒手能力培养,手工模型制作,坚持空间和尺度感的培养;注重学科交叉,鼓励学生运用人文、数字、生态等知识,引入空间分析技术、大数据分析、虚拟现实技术以及AICP等技术手段。

图4:方案阶段模型制作

图5:AI软件进课堂

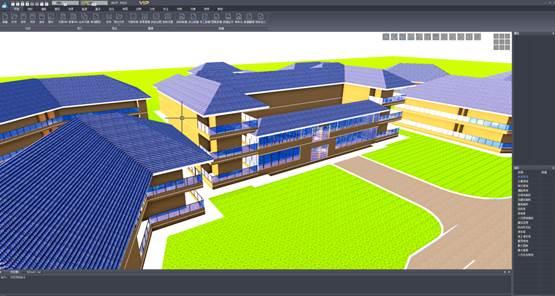

图6:虚拟实验室教学

图7:构建虚拟教学环境

5、课程评价及改革成效

课程评教均在 90 分以上,学生评价高,满意度高。通过本课程系统回顾理论并在实践中加以应用,在真实的规划环境中,全面锻炼了调查、沟通、汇报、设计等方面的能力。

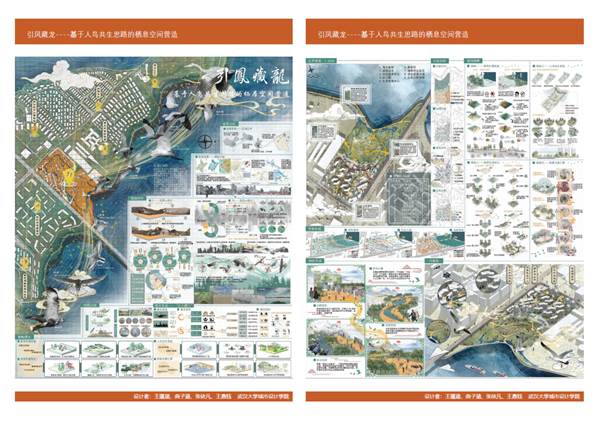

课程改革取得丰硕成果。学生作业质量高,2024年,课程作业获得各类竞赛奖项20余项,教学效果优良。设计成果也为武汉市的规划建设提供了新的思路。

四、 课程特色与创新

1. 课程特色

1)思政引领性:结合课程思政,着力培养学生的社会责任感和奉献精神,培养学生良好职业道德和人文思想素质。引导学生理解中国国情,努力营造更美好的住区空间。

2)规划实践性:对接“新工科”教学要求,坚持“真题”的实践性教学,结合武汉实地空间开展教学实践,与社会需求完全接轨,以规划师的身份参与到规划项目的全过程。

3)技术前沿性:将空间分析技术、大数据分析、虚拟现实技术应用于居住区规划设计和教学,既坚持传统规划设计方法的锻炼,也在实践全过程加强新技术的引入。

4)设计复合性:实现了以建筑设计、空间布局、景观设计、工程规划四大模块为主体的复合知识体系,通过设计实践实现各模块知识的综合应用。

2.创新点

1)专业精细化建设:结合住区规划设计前沿,依托数字城乡规划、城市研究和城市治理、城市遗产、生态景观等特色鲜明的教学团队,为学生构建多元核心知识与技能体系提供指导。

2)新工科建设创新:挖掘校、院两级工程训练资源,将技术模块融入到课程体系建设中,实现课程在理论、实践、技术三个维度上的衔接与融合。

3)教学模式创新。将形态设计类课程打通,加强课程和上下级课程之间的知识点联系,全过程、全方位保证实践课程的育人效果。

五、 课程负责人和团队成员教学情况

徐轩轩,男,副教授,主要职责:总体课程设计、实践指导、规划技术方法教学

张娅薇,女,副教授,主要职责:实践指导、规划理论教学

毛 彬,女,副教授,主要职责:实践指导、景观规划教学

周 俊,男,副教授,主要职责:实践指导、新技术方法教学

六、课程(课程团队)代表性成果

近五年,本课程鼓励同学以《居住区规划设计》课程作业参加各类学科竞赛。学生参加相关设计竞赛取得了优异成绩,2023-2024年获各类竞赛奖20余项。教赛融合,以赛促教,以赛促学,教学效果良好。

2021级同学优秀作业