一、课程基本信息

课程名称 | 《城市规划社会调查方法》 |

课程分类 | ○创新创业类 ○思想政治理论课类 ○专业类 l其他(社会实践类) |

课程性质 | l必修 ○选修 |

面向专业 | 城乡规划专业 |

开课年级 | 大四年级 |

学 时 | 总学时:48学时 理论课学时:12学时 实践学时:36学时 |

学 分 | 3 |

实践基地 | “众规武汉”平台(武汉市规划研究院、武汉市规划编制研究和展示中心);世界规划教育组织WUPEN(上海同济大学) |

二、课程内容简介

1、 性质与定位

本课程是全国高等学校城乡规划专业教育委员会指定的10门专业核心课程之一,也是国家一流本科课程和湖北省一流本科课程。基于武汉大学深厚的人文底蕴和领先的空间信息技术优势,重在对学生“规划价值观、逻辑思维能力、社会调查能力、分析与决策能力”的培养。

2、教学目的

使学生深入领会我国城乡发展的内在规律,掌握规划社会调查的前沿理论、最新数据采集方法、系统规划分析能力,深入剖析当前城乡发展在国计民生、公共设施、基础设施、城市品质、环境生态、遗产保护等方面遇到的各类热点、难点和痛点问题,并运用规划专业知识提出解决策略。在实践中培养学生的逻辑思维能力、大数据及空间分析能力和规划实务能力,挖掘创新思维,夯实理论知识体系;秉承“以人民为中心”的规划理念,以强烈的国家使命感、高度的社会责任心和严谨的职业操守投入到国家的人居环境发展事业中。

3、主要教学环节与安排

从三个阶段依次展开调研:第一阶段,引导学生敏锐捕捉空间类、土地类、设施类的规划问题,开放式、多轮次论证选题;一般持续4-6周左右,经历5个环节:①头脑风暴式广泛选题;②聚焦专业方向定领域选题;③基于目标、意义初拟3题;④基于完整技术路线和可行性选拟2题;⑤开展预调研后最终确定选题;其间融入基础理论与案例分析等课堂讲解。第二阶段,以“1+N导师制”(1位主导师、多位辅导师)开展分组教学,带领学生进入基地,深入现场,多渠道亲历社会调查;一般持续10周左右,经历5个环节:①内业空间分析,数据收集,文献研读;②第一轮外业调查,观察访谈,线上线下问卷发放;③内业整理分析数据,搭建技术方法;④第二轮外业调查,补充深化完善数据;⑤再次分析数据,完善技术方法,面向目标提出解决方案;其间融入调研方法、技术模型、大数据处理等课堂讲解和基地讲解。第三阶段,提出切实可行的规划解决策略,并参照国际级、国家级竞赛标准要求制作调研成果,形成一份团队合作(4人左右)、内容精华的成果作业(图文数据并茂);一般持续2-4周。

4、特色与亮点

①实践课题紧密跟踪国计民生:所有课题均来自当下中国高质量发展转型过程中的实际问题,并聚焦于空间、土地、设施等城乡规划专业的难点、痛点问题;②教学过程坚持理论结合实践:全程融入专业基本理论与前沿理论,以专业视角审视、剖析调查问题,以严谨、务实态度开展实践调查;③技术方法先进,实践目标明确:采用多种规划调查及研究方法,开展深入系统分析,并结合职业道德和社会责任,提出可操作的解决方案。

三、课程建设及应用情况

形成了面向土地及空间、设施及建筑等国情民生的200多套、10余万条记录的海量调查数据,面向各级各类规划体系的5000余套丰富实践案例库,面向学生需求从国内外近千种规划分析模型中总结出60余种常用方法,面向解决实际规划问题的“多维视角”“联动方法”“自存/共存平衡”等创新途径,以实践平台为基础向学生提供国际规划教育资源和国内一线规划师的实践技能。依托本课程已出版《以人为本规划的思维范式和价值取向》《城乡规划GIS实践教程》(“十三五”规划教材、高等学校城乡规划学科专业指导委员会规划推荐教材)《城乡规划GIS技术应用指南GIS方法与经典分析》等多本全国影响力大的教材和专著。建设线上课件库、网络直播课程辅导、课题研究库等丰富的教学资料,供师生随时查阅参考和交流讨论;并基于大数据平台、互动交互平台持续开展课程资源更新。

四、课程特色与创新

1、课程特色

第一、实践课题紧密跟踪国计民生:所有课题均来自当下中国高质量发展 转型过程中的实际问题,并聚焦于空间、土地、设施等城乡规划专业的难点、痛点问题;第二、教学过程坚持理论结合实践:全程融入专业基本理论与前沿理论,以专业视角审视、剖 析调查问题,以严谨、务实态度开展实践调查;第三、技术方法先进,实践目标明确:采用多种规划调查及研究方法,开展深入系统分析,并结合职业道德和社会责任,提出可操作的解决方案。

2、创新性改革措施

第一、紧扣“双创”导向与“三全育人”目标,培育“复合型”城乡规划专业人才;融合多门主干理论课程内容,强调理论结合实践,从调查方法、数据处理、空间分析、规划决策等环节培养学生的实践能力、综合分析能力和专业解决能力;全体教师和基地成员全过程、全方位保证实践课程的育人效果;第二、针对性强、模块化定制的核心价值观驱动教学模式;结合实践题目,一题一方案,针对性制定教学内容与过程;将理论模块、方法模块、技术模块、策略模块等以课程包的形式全程嵌入教学体系中;全面引领同学们关注社会各阶层、各利益主体、特殊空间、焦点空间的实际规划问题,培养学生以公共利益为导向、以人民为中心的规划价值观。

五、课程负责人和团队成员教学情况

1、魏伟,男,教授,副院长。课程主讲,负责课程总体设计、实践教学设计。

2、牛强,男,教授,城市规划系主任。课程辅讲,负责分单元设计、实践教学设计。

3、谢波,男,教授,规划系教师党支部书记。课程辅讲,负责理论教学设计。

4、林赛南,女,教授,城市规划系副主任。课程辅讲,负责理论教学设计。

5、李瑞,女,副教授。课程辅讲,负责分单元设计、实践教学设计。

6、郭诗怡,女,副教授。课程辅讲,负责分单元设计、实践教学设计。

六、课程(课程团队)代表性成果

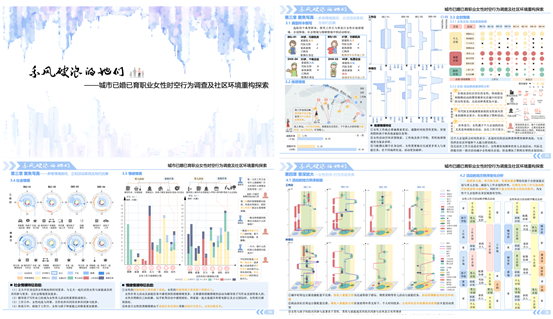

1、2021年城市可持续调研报告国际竞赛-金奖,何海文、邓晨旭、邱钰铎(指导教师:魏伟、牛强、谢波)

2、2021年城市可持续调研报告国际竞赛-金奖,冯馨、蒋曌、张伊阳、张远航(指导教师:谢波、牛强、魏伟)

3、2021年城市可持续调研报告国际竞赛-金奖,马悦、陈诚、贾炳尧、常博崴(指导教师:牛强、魏伟、谢波)

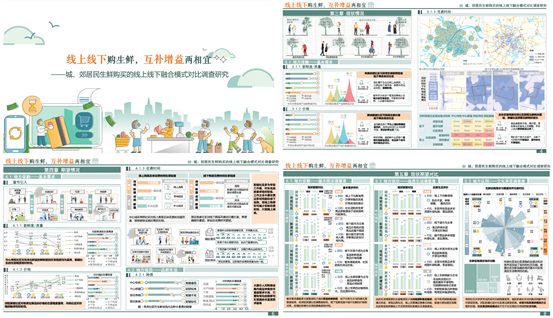

4、2022年城市可持续调研报告国际竞赛-二等奖,叶子静、李容思、马筝悦(指导教师:牛强、魏伟、谢波)

5、2022年城市可持续调研报告国际竞赛-二等奖,王彤、孙瀛、赵晓雪、常译丹(指导教师:牛强、魏伟、谢波)